Raumluftunabhängiger Kamin erklärt

Ein raumluftunabhängiger Kamin nutzt Außenluft zur Verbrennung, anstatt Sauerstoff aus dem Wohnraum zu entnehmen. Dadurch bleibt das Raumklima konstant, und es entsteht kein Unterdruck. Besonders in modernen, gut gedämmten Gebäuden sorgt diese Bauweise für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort. Zudem verhindert sie, dass Abgase in den Wohnraum gelangen – ein wichtiger Faktor für die Gesundheit und die Betriebssicherheit moderner Heizsysteme.

Das Wichtigste in Kürze

Inhaltsverzeichnis

- Das Wichtigste in Kürze

- Wann ist ein raumluftunabhängiger Kamin nötig?

- Funktionsweise eines raumluftunabhängigen Kamins

- DIBt-Zulassung: Sicherheit durch geprüfte Dichtheit

- Wann ist ein raumluftunabhängiger Kamin notwendig?

- Anforderungen an raumluftabhängige Kamine laut Feuerungsverordnung

- Vorteile der raumluftunabhängigen Betriebsweise

- Kosten und Kontrolle durch den Schornsteinfeger

- Fazit

- Raumluftunabhängige Kamine beziehen Verbrennungsluft von außen.

- Sie eignen sich besonders für dichte, energieeffiziente Gebäude.

- Ein Außenluftanschluss ermöglicht die sichere Sauerstoffzufuhr.

- Modelle mit DIBt-Zulassunggelten als besonders sicher.

- Kosten liegen zwischen 1.000 und 2.000 Euro, je nach Ausstattung.

Wann ist ein raumluftunabhängiger Kamin nötig?

Ein raumluftunabhängiger Kamin ist erforderlich, wenn das Gebäude luftdicht gebaut oder saniert wurde oder eine Lüftungsanlage betrieben wird. Er sorgt für eine sichere, saubere Verbrennung, indem er Sauerstoff über eine Außenleitung bezieht und keinen Unterdruck im Wohnraum erzeugt.

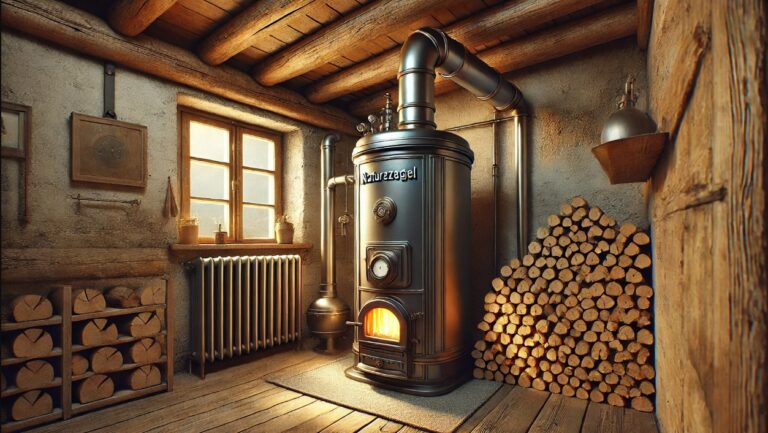

Funktionsweise eines raumluftunabhängigen Kamins

Ein raumluftunabhängiger Kamin unterscheidet sich technisch deutlich von einem herkömmlichen Kaminofen. Während herkömmliche Öfen ihre Verbrennungsluft aus dem Raum beziehen, nutzt die raumluftunabhängige Variante eine separate Leitung zur Außenluft. Über diese gelangt Frischluft direkt in die Brennkammer. Dadurch bleibt der Luftdruck im Raum stabil, was besonders in gut abgedichteten Gebäuden entscheidend ist.

Ein solcher Kamin wird meist über einen sogenannten Außenluftanschluss betrieben. Dieser kann entweder durch die Außenwand oder über den Schornstein realisiert werden. Wichtig ist, dass die Zuluftleitung nicht länger als zehn bis zwölf Meter ist, da längere Wege den Luftzug beeinträchtigen. Auch Richtungswechsel in der Leitung verringern die Effizienz. Bei sogenannten Luft-Abgas-Schornsteinen wird die Verbrennungsluft im Ringspalt um das Abgasrohr vorgewärmt. Das erhöht den Wirkungsgrad, birgt aber Risiken: Bei langer Nutzung kann der Luftstrom umkehren oder stagnieren. Deshalb werden solche Systeme vor allem für Öfen genutzt, die nicht dauerhaft betrieben werden.

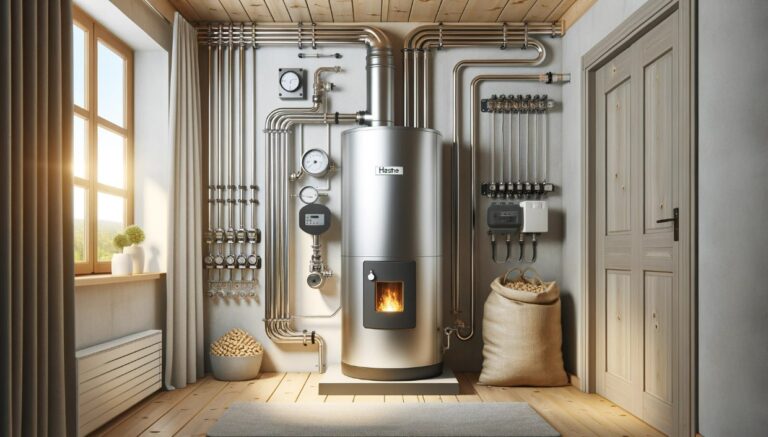

DIBt-Zulassung: Sicherheit durch geprüfte Dichtheit

Kamine mit DIBt-Zulassung gelten als besonders sicher. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) prüft Geräte auf ihre Dichtheit und Sicherheit im Betrieb. Nur Öfen, die diese Prüfung bestehen, dürfen als „raumluftunabhängig“ gelten. Diese Modelle verfügen über eine selbstschließende Tür, die den Verbrennungsraum vom Wohnraum vollständig trennt. Dadurch kann auch bei einem Unterdruck im Haus keine Rauchgasrückführung stattfinden.

Für Haushalte mit kontrollierter Wohnraumlüftung ist diese Bauweise ideal, da sie verhindert, dass Abgase in den Raum gelangen. Ein DIBt-geprüfter Kamin erfüllt alle bauaufsichtlichen Anforderungen und gewährleistet eine stabile Verbrennungsluftzufuhr – auch bei geschlossenen Fenstern.

Wann ist ein raumluftunabhängiger Kamin notwendig?

In modernen, energiesparenden Häusern ist ein raumluftunabhängiger Kamin oft vorgeschrieben oder dringend empfohlen. Durch dichte Fenster, Türen und Fassaden dringt kaum Außenluft ein. Ein Ofen, der seine Luft aus dem Raum bezieht, könnte hier schnell für Unterdruck sorgen. Die Folge wären unvollständige Verbrennung, Rauchentwicklung oder sogar gesundheitliche Risiken durch zurückströmende Abgase.

Auch wenn eine Lüftungsanlage oder eine außenluftgeführte Dunstabzugshaube vorhanden ist, muss ein raumluftunabhängiges System genutzt werden. Andernfalls entsteht ein gefährlicher Unterdruck, der Abgase in den Wohnraum saugen kann. Eine Alternative sind sogenannte Druckwächter, die Lüftungsanlagen bei Unterdruck automatisch abschalten. Dennoch bleibt der raumluftunabhängige Kamin die sicherste und effizienteste Lösung.

Anforderungen an raumluftabhängige Kamine laut Feuerungsverordnung

Wer einen Kamin trotz allem raumluftabhängig betreiben möchte, muss die Feuerungsverordnung (FeuVO) beachten. Sie regelt, wie viel Luft einem Heizgerät zur Verfügung stehen muss. Für Anlagen bis 35 Kilowatt gilt: Der Aufstellraum muss pro Kilowatt Heizleistung mindestens vier Kubikmeter Rauminhalt aufweisen und über ein Fenster oder eine Tür ins Freie verfügen. Alternativ muss eine Verbindung zu einem anderen Raum mit Außenöffnung bestehen. Außerdem ist eine Öffnung von 150 Quadratzentimetern oder zwei Öffnungen von je 75 Quadratzentimetern in der Außenwand vorgeschrieben.

| Heizleistung | Mindestanforderung laut FeuVO |

|---|---|

| bis 35 kW | 150 cm² oder 2 × 75 cm² Außenöffnung |

| 35–50 kW | 150 cm² Gitter oder Leitung nach außen |

| > 50 kW | pro kW zusätzlich 2 cm² Querschnitt |

Diese Vorschriften stellen sicher, dass genügend Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden ist. Dennoch bleibt die raumluftunabhängige Bauweise komfortabler und sicherer, besonders bei modernen Gebäudestandards.

Vorteile der raumluftunabhängigen Betriebsweise

Ein raumluftunabhängiger Kamin bietet zahlreiche Vorteile. Er arbeitet unabhängig vom Raumklima, was den Betrieb sicherer und effizienter macht. Da keine Wechselwirkung mit der Raumluft besteht, bleibt der Sauerstoffgehalt im Wohnraum stabil. Das verbessert das Raumklima und steigert das Wohlbefinden. Zudem sinkt die Gefahr, dass Abgase in die Wohnung gelangen.

Ein weiterer Vorteil ist die Energieeffizienz: In Heizpausen kann die Zuluftleitung verschlossen werden, sodass keine kalte Luft eindringt. Auch optisch punkten moderne Kaminmodelle – etwa Tunnelkamine, die als Raumteiler fungieren. Durch ihre Bauweise lassen sie sich nahtlos in moderne Wohnkonzepte integrieren. So verbindet ein raumluftunabhängiger Kamin Sicherheit, Effizienz und Design.

Kosten und Kontrolle durch den Schornsteinfeger

Die Anschaffungskosten für einen raumluftunabhängigen Kamin liegen meist zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Einfache Modelle ohne besondere Designanforderungen sind günstiger, während wasserführende Varianten oder Designkamine teurer sein können. Zum Vergleich: Herkömmliche Öfen sind bereits ab 500 Euro erhältlich.

Beim Einbau sollten Hausbesitzer stets einen Fachbetrieb hinzuziehen, da eine korrekte Installation entscheidend für die Sicherheit ist. Nach der Montage überprüft der Schornsteinfeger die Anlage auf Dichtheit, Zug und sichere Verbrennung. Er kontrolliert regelmäßig den Betrieb und gibt Hinweise zur Optimierung. Wer den Schornsteinfeger frühzeitig in die Planung einbezieht, vermeidet spätere Probleme und spart Kosten bei eventuellen Nachbesserungen.

Fazit

Ein raumluftunabhängiger Kamin ist die ideale Lösung für moderne, dichte Gebäude. Er sorgt für eine saubere, sichere Verbrennung und schützt vor gefährlichen Unterdrucksituationen. Zudem steigert er Komfort und Energieeffizienz im Wohnraum. Durch geprüfte DIBt-Modelle und regelmäßige Schornsteinfeger-Kontrollen lässt sich der Betrieb langfristig sicherstellen – ein Plus für Umwelt, Gesundheit und Wohnqualität.

Quellen zum raumluftunabhängigen Kamin:

- Raumluftunabhängiger Kamin: Kosten & Einsatz – Heizung.de

- Raumluftunabhängige Kaminöfen: Das Wichtigste in Kürze erklärt! – Ofen.de

- Kaminofen: Raumluftabhängig oder -unabhängig? – Feuer-Fuchs